|

Zur Geschichte der Post in

Sandhofen, Schönau, Scharhof, Blumenau und Kirschgartshausen.

Eigentlich gehört auch Sandtorf am Alten Frankfurter Weg zu dem hier behandelten Gebiet, das seit Mitte 1993 die Postleitzahl 68307 hat. Es

wird aber in der kleinsten Einheit der Bevölkerungsstatistik, den Statistischen Bezirken, nur zusammen mit dem sehr viel größeren Stadtteil Blumenau ausgewiesen, und hatte offenbar wenig Bedeutung

für die Post.

Karte aus der Zeit nach dem Rheindurchstich 1827

Das ist nicht verwunderlich, wenn man die Entwicklung der Einwohnerzahlen betrachtet:

|

Ort

|

1802

|

1985

|

|

Sandhofen

|

548

|

11.956

|

|

Scharhof

|

126

|

632

|

|

Kirschgartshausen

|

163

|

45

|

|

Sandtorf

|

52

|

??

|

|

Blumenau (+Sandtorf)

|

0 (+52)

|

1309

|

|

Schönau

|

-

|

11.080

|

|

Sandhofen

Wenn man die erste schriftliche Erwähnung eines Ortes zum Maßstab nimmt, so gehört Sandhofen

(888) wie Neckarau (871) zu den ganz alten Vororten von Mannheim, ist aber „jünger” als Scharhof (764

), Mannheim, Feudenheim, Seckenheim und Wallstadt (alle 766). Mit Sand ist nicht der Boden gemeint, obwohl es dafür Grund gibt, sondern aus dem Althochdeutschen abgeleitet sind Sunthoven die südlich

von Schar gelegenen Aussiedlerhöfe. An die zu verschiedenen Zeiten unterschiedlichen Abhängigkeiten beider Orte von Lorcher und Schönauer Mönchen und von den Pfalzgrafen bzw. Kurfürsten in Heidelberg

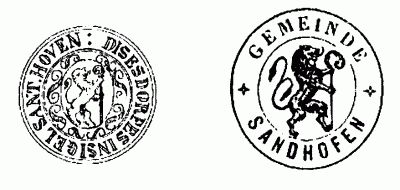

erinnern noch Krummstab und Pfälzer Löwe auf dem Gerichtssiegel von 1683 und dem Gemeindesiegel wohl aus dem 19. Jahrhundert.

Für die Entwicklung der Post, welche für die Dörfer bis in das 19. Jahrhundert hinein keine Bedeutung

hatte, sei auf den Aufsatz im Sammler-Echo 154 hingewiesen. Bis dahin hatten auch praktisch nur die Gemeindeverwaltungen Kontakt mit den Regierungsstellen und untereinander und die Pfarrer mit

anderen Pfarrern und ihren Vorgesetzten und die schickten von Fall zu Fall einen Boten.

|

Im Verordnungsblatt der Direktion der Großherzoglich Badischen Verkehrsanstalten vom 5. April 1859

erschien eine Allerhöchstlandesherrliche Verordnung „Die Einführung einer Landpost-Anstalt betreffend

.” In allen Gemeindebezirken, wo das noch nicht der Fall war sollten „Briefladen” aufgestellt werden und

die eingeworfenen frankierten Briefe in den Postablagen wichtigerer Korrespondenzorte weiterbehandelt

werden. Gemäß einer „Bestellungsliste” vom März 1863 waren im Postbestellbezirk Mannheim die Orte Sandhofen und Scharhof sechsmal und Sandtorf und Kirschgartshausen dreimal wöchentlich

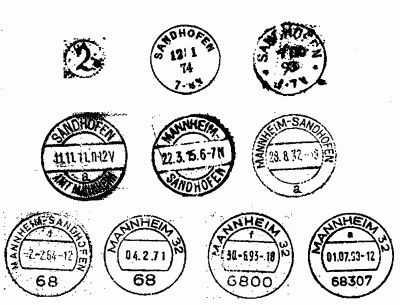

„begangen” wurden, letzterer Ort nur dann, wenn auch Postsendungen dahin zu bestellen waren. Allerdings ist aus dem ganzen betrachteten Gebiet nur der Uhrradstempel 2 für Sandhofen bekannt, der

sich dort in der Brieflade befunden haben sollte. Ein sehr schlechter Originalabdruck davon auf einer schlechten Kopie einer Anschriftenseite eines Briefes ohne Datum vom Bürgermeisteramt Sandhofen

an einen Empfänger in Feudenheim ist unten abgebildet. Unser verstorbenes PSV-Mitglied Kurt Langenbein schreibt in seiner „Mannheimer Postgeschichte”, daß Sandhofen postalisch ab etwa 1865

der Gemeinde Käfertal zugeteilt war, „wofür ein ovaler Postablagestempel „Sandhofen-Käferthal” auf

Baden-Kreuzer-Marken, auf DR-Adler-Werten und auf Dienstsachen Zeugnis ablegt”. Eine Abbildung fehlt allerdings.

1.10.1871 Postablage in Sandhofen. Dieses Datum findet man auch in den Aufzeichnungen von Herrn

Dieter Walter, welche das Rückgrat unserer Artikelserie über die Mannheimer Postämter bilden. Nach dem Übergang der badischen Post an das Deutsche Reich nannte sich diese Einrichtung ab dem 28.

Januar 1872 Postagentur wie alle ehemaligen Postablagen.. Am 20. Juni 1878 wurde eine Telegraphenanstalt in Sandhofen eröffnet und die Postagentur am 4. Dezember 1902 in der

Spinnereistraße 1 in .ein Postamt III umgewandelt. Dieses Postamt an der schiefen Ecke Spinnereistraße/ Schönauer Straße ist auf dem Umschlag abgebildet und wurde der „Geschichte von

Sandhofen und Scharhof” von Alfred Heierling entnommen, auf dessen Arbeiten sich die Teile des vorliegenden Aufsatzes stützen, die nicht die Post betreffen. Vor der Eingemeindung Sandhofens am 1

.1.1913 hieß die Schönauer Straße, in die man nach Norden hineinblickt, Lange Straße. Das Postamt wurde 1927 ein Zweigpostamt des Postamts Mannheim Waldhof und 1928 in die Verlängerung der

Schönauer Straße nach Süden, in die Sandhofener Straße 272 verlegt. !933 wurde es Zweigpostamt des Postamts Mannheim 2 am Hauptbahnhof und am 1. 10.1946 selbständig, aber nach 19 Monaten

wieder unter die Fittiche von Mannheim 2 genommen. 1953 wurde das Postamt wieder in die Nähe des ersten, in die Sandhofener Straße 307-309 verlegt. Am 1. September 1967 wurde es in Mannheim 32

umbenannt. Am 9. 12. 2000 wurde die Postfiliale geschlossen und zwei tage später eine Postplus-Filiale eröffnet.

|

Weil dieses Mal sechs Poststellen zu behandeln sind, unterbleibt die Aufzählung der

Postagenten/Betriebsleiter. Interessenten können anrufen unter 0621/793301.

Mannheim-Sandhofen 2 (Mannheim Fliegerhorst), Viernheimer Weg

und Devisenpoststelle in den Coleman Barracks

Da, wo auf der alten Karte am Anfang dieses Aufsatzes Sandhofen steht, da ist gar nicht Sandhofen,

sondern Schönau. Im nordöstlichen Teil dieses Stadtteils findet man nördlich der Lilienthalstraße eine Ballon- und eine Gondelstraße, Straßennamen, die genau so wenig zu den vielen Namen ehemals

deutscher Städte in Schönau passen wie Parsevalstraße oder Johann- Schütte-Straße. Die hier fehlende Zeppelinstraße gab es schon vorher in der Neckarstadt. Dort draußen aber standen bis in die

fünfziger Jahre die „Luftschifferbaracken”. auf einem Gelände, wo am 1.Oktober 1914 eine militärische

Luftschiffhalle mit einer Länge von 184 m, einer Breite von 35 m und einer Höhe von 28 m als eine von 14 festen Hallen fertiggestellt war.

Schütte-Lanz Luftschiff SL 4 verläßt die Halle in Mannheim-Sandhofen, 1915

Die Luftschiffhalle wurde nach dem Ersten Weltkrieg zwar abgebaut, aber nicht verschrottet. Denn Herr

Heinrich Kirsch von Sandhofen sah sie noch Ende der 80er Jahre in Cuers nahe bei Toulon, bevor sie endgültig abgebaut wurde.

Die auf dem Flugplatz stationierten Soldaten schrieben Feldpostbriefe, die zusätzlich zum schwarzen

Sandhofstempel (im Bild oben der in der Mitte) noch blaue Truppenstempel zeigen.

Der mittlere Truppenstempel auf einer Feldpostkarte ohne Datum ist in der Sammlung des PSV. Ein

Paul aus dem Luftschiffbattallion 4 schrieb an einen Unteroffizier Heine vom Feld Luftsch(iff) 12 auf dem

privaten Luftschiffhafen Baden-Oos und erkundigt sich bei seinem Freund, ob jemand bei dem Schiff

verunglückt sei. Dazu ist dem Buch „Der Luftschiffbau Schütte-Lanz Mannheim-Rheinau (1909 - 1925)” von Dorothea Haaland zu entnehmen, daß SL 4 nach 21 Aufklärungen und 2 Angriffen am 11.12.1915

durch einen Sturm an der Ostsee in der Halle vernichtet wurde. Über Feldluftschiff 12 ist nichts zu finden und SL 12 wurde erst 1916 in Dienst gestellt.

Zum Schutz der Luftschiffe selbst weit hinter der Front war eine Staffel Kampfflugzeuge in Sandhofen stationiert

Die Zeit der Luftschiffe in Mannheim war nach Kriegsende vorbei. Die Luftschiffhalle wurde demontiert

und in der Nähe von Toulon noch lange nach Ende des Zweiten Weltkriegs benützt (Mitteilung von Herrn Heinrich Kirsch, Sandhofen). Der Flugplatz wurde aber am 20. April 1925 als Zwischenhafen für

die Fluglinie Zürich Kopenhagen wieder reaktiviert, mit unterirdischen Benzintanks und einem sehr großen Zelt versehen. Ab 18. Juni wurde jeden Werktag Luftpost nach Karlsruhe, Baden-Baden,

Villingen, Konstanz, Stuttgart und Frankfurt geflogen. Ab 28. September 1925 beflog die Baseler Luftverkehrs A.G. die Strecke nach Mannheim mit Kabinen-Flugzeugen.

Der neue Flugplatz in Neuostheim wurde ab April 1926 schon einige Wochen vor der offiziellen

Eröffnung am 6. Juni benutzt und auf dem Sandhofener Flugfeld entstanden in den folgenden Jahren der großen Arbeitslosigkeit das Elendsviertel der „Luftschifferbaracken”.

Ab 1936 wurde nördlich vom ehemaligen Luftschiffflughafen zwischen Blumenau und Scharhof der

Fliegerhorst gebaut und später die Autobahn zwischen dem alten und neuen Flugplatz.

Am 1. September 1943 wurde für die im Fliegerhorst befindliche Dienststelle des Zweigpostamts

Mannheim-Sandhofen ein Zweigpostamt K eingerichtet, das den Namen „Mannheim-Sandhofen 2” zu

führen hatte, genauer „Mannheim-Sandhofen 2 (Viernheimerweg), ZdA Mannheim 2”. Das „Mutteramt”

hieß dann „Mannheim-Sandhofen 1”. Stempel für diese Ämter wurden im Verein nicht gefunden. Am 22.März 1945 wurde der Fliegerhorst vom deutschen Militär gesprengt.

Das Gelände und der Flugplatz wurde von den Amerikanern reaktiviert und heißt heute Coleman

Barracks. 1947 wurde von der amerikanisch-britischen „Kontrollgruppe des bizonalen Post- und Fernmeldewesens” angeordnet, daß die „Hauptverwaltung für das Post- und Fernmeldewesen des

Vereinigten Wirtschaftsgebietes” für den Fernsprech- und Telegraphendienst des alliierten Personals besondere öffentliche Fernsprechzellen einzurichten habe. Diese sollten dem privaten

Fernsprechverkehr dienen und Zahlstellen für für Fernsprechrechnungen der privaten Teilnehmer der Angehörigen der Besatzungskräfte sein. Diese besonderen öffentlichen Sprechzellen mußten sowohl in

Postämtern als auch in Kasernen und Flugplätzen eingerichtet werden. Dort war jede Zahlung in deutscher Währung verboten. Die eingenommenen Militärgeld-Zahlungsmittel hatten die

Devisenpoststellen (DPSt) bei den Fernmelderechnungsstellen am Sitz ihrer Oberpostdirektionen abzurechnen. !949 wurde in den Coleman Barracks eine solche Devisenpoststelle eingerichtet. Sie

wurde, wie alle anderen, bei denen eine solche Stelle nach Umstellung auf DM noch nötig war, in ein Zweigpostamt umgewandelt, das auch Deutschen zugänglich sein sollte, die in der Kaserne arbeiteten.

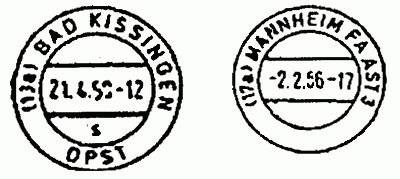

Der in in der Sandhofener Devisenpoststelle bis dahin benutzte Stempel ist nicht überliefert, gemäß der

Literatur (Hans Egon Vesper) aber wie der abgebildete Kissinger Stempel gestaltet, mit einem „f” anstelle des „s” unten.

|

Am 23.8.1955 wurden in den jetzt Annahmestellen (AST) genannten Einrichtungen neue Stempel

verwendet, in Mannheim insgesamt fünf, von denen der dritte hier abgebildet ist.

Scharhof

Sandhofen hatte 1802 schon fast so viele Einwohner wie Scharhof 1985 und mußte noch fast 60 Jahre

warten, bis man dort einen Briefkasten (Postlade) aufstellte und fast 70 Jahre bis zur Einrichtung einer

Postablage/Postagentur. Schaarhof, Sandhofen steht in einer Liste „Posthilfsstellen - Stand 1896” von Werner Münzberg (Arge Baden Rundschreiben 106 (10/1987). Im Etatjahr 1881/82 erschien im

Oberpostdirektionsbezirk Karlsruhe erstmals eine „Nachweisung” von 21 „Posthülfstellen...zur Befriedigung der gesteigerten Verkehrsbedürfnisse des platten Landes”, wie es in dem Erlaß des

Staatsekretärs im Reichspostamt Stephan vom 18. März 1881 heißt. Weiter wird u. a. verfügt: „Die Posthülfsstellen erhalten nicht die Eigenschaften von Postanstalten im gesetzlichen Sinne dieses

Wortes.....Bei der Besetzung der Posthülfsstellen ist besonders darauf zu achten, daß zu deren Verwaltung nur solche Personsn angenommen werden, welche das das volle Vertrauen ihrer

Gemeinden besitzen.....Die Verwaltung einer Posthülfsstelle gilt grundsätzlich als ein unbesoldetes Ehrenamt.....Die Einhaltung bestimmter Dienststunden ist nicht vorzuschreiben....Zu den Geschäften

der Posthülfststellen gehört, die unmittelbar vor Ankunft jeder Post und bei Anwesenheit des Landbriefträgers vorzunehmende Leerung des am Hause befindlichen Briefkastens.”

Am 1. Dezember 1881 waren im unter den Inhabern der Posthilfsstellen im gesamten Reichsgebiet :

434 Gastwirte, 127 Kaufleute, 83 Handwerker und 51 Landwirte, sowie 136 Gemeindevorsteher, 99 Lehrer, 69 Eisenbahnbeamte und 60 sonstige Personen aller Berufszweige.

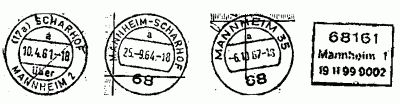

Nachgewiesen ist 1892 eine Posthilfsstelle in Scharhof und 1910 ist eine Posthilfsstelle ohne

Telegraphenhilfsstelle dort ansässig. Die Adreßbücher, in denen eine Scharhöfer Post(hilfs)stelle nach der Eingemeindung zusammen mit Sandhofen 1913 auftauchen sollte, kennen nur das Postamt

Mannheim-Sandhofen. Am 28. Januar 1946 wurde aber die PSt II Scharhof/über Mannheim-Sandhofen und Blumenau aufgehoben. 1954 bestand aber wieder eine Poststelle Scharhof über (Postamt)

Mannheim 2, wahrscheinlich in der Kleingehrenstraße 2, unter welcher Adresse man Adam Schuhmacher, Postangestellter findet. Zum 1. Mai 1960 wurde die Poststelle II scharhof über

Mannheim in eine Poststelle I umgewandelt und am 1. Juli 1961 in Mannheim-Scharhof umbenannt. Von 1962 bis 1965 findet man die Poststelle in der Kirschgartshäuser Straße 53, wo der Postschaffner

Adam Schuhmacher Hauseigentümer ist. In den Adreßbüchern von 1967 bis 1973 ist in der Zusammenstellung der Postämter der Scharhof nicht mehr aufgeführt, aber doch noch unter der alten

Adresse ausdrücklich als „Poststelle” genannt. Kurt Langenbein schreibt in seiner „Mannheimer

Postgeschichte” von 1971: „Am 1. 9. 1967 erhielt die Poststelle Scharhof im Zug der allgemeinen

Neuordnung die Bezeichnung „Mannheim 35”. Die Poststelle ist am 1. April 1968 geschlossen worden,

als Marie Schuhmacher Posthalterin war. Seitdem läuft die Scharhofer Post mittels Landzusteller wieder über das Postamt Sandhofen (Mannheim 32)”.

|

Seit dem 15. November 1993 gibt es in Scharhof, Stabhalterstraße 3 wie in alten Zeiten eine

Postagentur: In „Elkes Lebensmittelecke” wurde ein „Schaltermodul” eingerichtet, wo die Ladeninhaber

Elke und Frank Offenloch nicht das ganze Dienstleistungssortiment des Postdienstes anbieten, jedoch sogar Postbankdienste leisten. Sie stempelten anfangs mit dem abgebildeten Rechteckstempel, seit

dem 1. August 1994 aber mit einem Rundstempel 68161 Mannheim1.

Eine „Post”einrichtung ohne staatlichen Hintergrund sollte hier nicht unerwähnt bleiben, die „ordinären

Boten und Fuhren” in Sandhofen und Scharhof. Sie wurden schon im Sammler-Echo 151 für Orte südlich von Mannheim erwähnt und sind in den alten Adreßbüchern von Mannheim in einer eigenen

Rubrik für jedes Jahr zusammengestellt. Der Bote Martin von Sandhofen kam von 1862 bis 1879 täglich in den Goldenen Hirsch in Mannheim und dann bis 1891 der Bote Hönig an drei Wochentagen. Ab 1892

bis nach 1902 schaute der Milchkutscher Filsinger täglich in der Rose in R1,7 herein. Von Scharhof ist ab 1872 die Bötin Krämer jeden Tag bei Kaufmann SCHREIBER T1,6 und ab 1886 die Bötin Aal.

Filsinger und Aal wohnen in Scharhof, gehen oder fahren aber auch für Sandhöfer Kunden. Für einzelne Jahre sind auch die Namen Herwe, Bär und Schenkel als Boten genannt.

Kirschgartshausen

Der Ort Hausen wurde 1272 erstmals erwähnt und drei Jahre später an das Kloster Kirschgarten in

Worms verkauft. 1422 ging der Ort an die Heidelberger Pfalzgrafen über und wurde kurpfälzische Kellerei. Auf dem Hof saßen stets nur wenige Pächter. Im 18. Jahrhundert überwogen katholische

Lohnarbeiter, deren Kinder 25 Jahre lang einen eigenen Schullehrer hatten. Als 1780 eine Chaussee von Sandhofen über Scharhof durch Kirschgarthausen nach Lampertheim gebaut wurde lag es nicht

mehr so weit ab vom Verkehr. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Hof an die Zuckerfabrik Waghäusel verpachtet und wird heute ebenso wie die Domäne von Sandtorf von der Südzucker AG bewirtschaftet.

Kirschgartshausen wurde am 1. Oktober 1930 nach Mannheim eingemeindet. Am 28. Oktober 1946

wurde die Poststelle II Kirschgartshausen/über Mannheim-Sandhofen aufgehoben, aber am 1. Mai 1954 bestand wieder eine Poststelle II, aber als Kirschgartshausen über Mannheim. Zum 1. Juli 1961 wird

sie in Mannheim-Kirschgartshausen umbenannt. Als die Mannheimer Postämter zum 1. September 1967 ihre nähere Bezeichnung durch die Ortsteilbezeichnung verloren und in einer Liste mit zwei

Kolonnen für Zustellpostämter bzw. Annahmeämter unterteilt wurden , fand man Mannheim-Kirschgartshausen als 68 Mannheim 37 unter den Annahmeämtern. Zum 1. April 1968 wurde die

Poststelle II aufgehoben. Posthalter waren bis zum 30. September 1960 Johann Göbel und danach bis zum 30. September 1965 Katharina Göbel.

Blumenau und Schönau.

1912 schrieb der Sandhofener Hauptlehrer Fritz Heck anläßlich der Eingemeindung des ganzen

Gebietes nach Mannheim eine „Chronik von Sandhofen, Scharhof, Sandtorf und Kirschgartshausen”. Blumenau und Schönau gab es noch nicht. Der Boden westlich der Bahnlinie war wie heute noch

östlich davon mit dem Sandhofener Wald (Kollekturwald) bedeckt, außer einem Zipfel im Norden am Rand des Sandtorfer Bruchs.

Dort unten hatte ab 1913 der Mannheimer Samengroßhändler Fritz Liefhold nach Trockenlegung in

seinem „Moorgut Sandtorf” einen Gartenbaubetrieb mit Samenzucht und Baumschulen aufgebaut, mußte aber 1918 auf das Hochufer ausweichen, als das unweit vom Bruch gelegene Wasserwerk der

Zellstoff-Fabrik wegen Produktionsrückgang nicht mehr genug Wasser aus dem Bruch abpumpte. Dort oben baute er auch ein Terrassenrestaurant „Blumenau”, das 1930 eröffnet wurde und mit seinem

Kinderspielplatz ein beliebtes Ausflugsziel wurde. Nach der Entwässerung des Bruchs wurden 1935 dort je 160 - 170 ar des stadteigenen Geländes an 52 Berufsgärtner zugewiesen. Das südlich von

dieser „Gärtnersiedlung” gelegene Gebiet bis zu der 1938/39 gebauten Autobahn wurde auch schon vor Kriegsbeginn etwas bebaut und wies Mitte der 60er Jahre nicht mehr allzu viele Bauplätze auf.

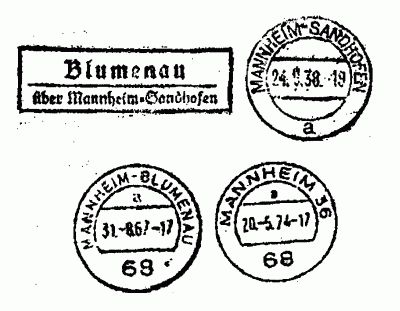

Die am 1.3.1951 eingerichtete Poststelle am Goslarer Weg 3 führte im Stempel die Bezeichnung

„Blumenau über Mannheim 2” (keine Abbildung vorhanden). Aus der Zeit davor scheint der rechteckige Stempel in Frakturschrift Blumenau über Mannheim-Sandhofen zu stammen. Die Poststelle bestand

bis zum 31.7.1974, wobei in den ersten Jahren außer der obengenannte Adresse noch Auf der Blumenau 22 genannt wird. Von 1959 bis 1974 war die Adresse dann Goslarer Weg 16. Bis 1962 soll

ein Stempel „Mannheim-Blumenau” im Gebrauch gewesen sein, wenn es sich nicht um eine Verwechslung mit dem abgebildeten Stempel mit der Mannheimer Postleitzahl „68” handelt. Den

Stempel „Mannheim 36” für die Poststelle Mannheim-Blumenau gab es ab dem 1.9.1967. Sandtorf, immer ohne eigene Poststelle, gehörte übrigens postalisch zu Mannheim-Blumenau.

|

Die ersten Rodungen für Schönau begannen 1928. Auf einer Karte von 1951 ist der Süden bis zur

Bromberger Baumgang mit Ausnahme der Stettiner Straße und der Königsberger Allee schon vollständig bebaut. Nach 4669 Einwohnern 1939 wurden damals 6444 Einwohner gezählt. 1954 war

man schon an der Lilienthalstraße bei mehr als 10554 Einwohnern(1953). Von den restlichen ca. 40%

Gelände waren 1961 praktisch die Hälfte auch überbaut und die Einwohnerzahl auf 15455 gestiegen.

Bis 1970 war im Südwesten die Stettiner Straße und im Norden außer dem Gebiet östlich der Käthe-Kollwitz und der Peter-Petersen-Schule alles bebaut. Die Einwohnerzahl war nach einem Höhepunkt

von 16100 im Jahr 1966 auf 15122 zurückgegangen. Der Rückgang der Einwohnerzahl war übrigens in allen Mannheimer Stadtteilen mit der großen Ausnahme der Vogelstang und der kleinen im

Rheinaugebiet zu konstatieren. Bis 1980 ist von einer weiteren Bebauung nichts zuerkennen, aber die

Einwohnerzahl geht auf 12509 überproportional zu anderen Stadtteilen zurück. 1988 ist von dem Gebiet

hinter den Schulen fast nichts mehr übrig geblieben und die Einwohnerzahl in den letzten drei Jahren um über tausend auf 13537 gestiegen. Im Jahr 1999 ist der Stadtteil Schönau mit Wohnungen voll

bebaut und mit wenigen Arbeitsstätten. Der Referent verfügt leider über keine weiteren Einwohnerzahlen.

Schönau gehörte bis Mitte 1953 postalisch zu Mannheim-Waldhof. Ab 1949 bestand eine Poststelle

Waldhof A, Schönausiedlung, zuerst in der Graudenzer Linie 13, 1949 dann in der Posener Straße 31, 1951 schließlich im Bromberger Baumgang 18. Dort in einer alten Bunkerhalle eines ehemaligen

Gefangenenlagers wurde die Poststelle II zum Zweigpostamt Mannheim-Schönau. Dieses zog am 1. August 1957 in das Haus Danziger Baumgang 72, wo es bis zum Schluß im Dezember 1999 verblieb.

Ab 1. September 1967 führte es die Bezeichnung „Mannheim 33”. Schon am 1. Juni 1976 war die Briefzustellung nach Waldhof verlagert und die Postfachanlage geschlossen worden. Das Postamt

verblieb als Annahme-Postamt, nach dessen Schließung eine McPaper-Filiale eröffnet wurde.

Dr. Hansjürgen Kessler, Mannheim im Dezember 2004

|